國際并購:了解適用中國法的合同與適用境外法的合同之間的差異

在跨境交易中,中方和外方有時候均會存在誤解,認為無論是適用中國法還是外國法,所有合同大體上都是相同的,而且一份好合同的關鍵僅在于起草得當。誠然,一份好合同的關鍵在于以良好經驗和知識為基礎的得當起草,但不同的法系在概念上有其固有的差異,因此,適用中國法的合同與適用外國法的合同之間存在根本上的差異。這些差異會影響合同的釋義、解釋和判定,也將影響各方在該合同項下的權利、義務、救濟和責任。在本文中,我們簡要對比了適用中國法的合同與適用普通法的合同之間的一些常見的重要不同之處。[1]

對價

普通法規定,對于一個承諾必須有相應的對價,才能成立有效力的合同(但契約是個值得注意例外)。而在中國法下,承諾人的承諾生效時合同即成立[2]。這就意味著,沒有相應對價的承諾(如無償贈與的承諾)在普通法下不可執行,但在中國法下卻是可以有執行力的。因此,為了避免普通法的合同中因是否存在對價而可能產生的爭議,在實務中通常會設立一個法律擬制(如“1元”對價),這在法律上是被認可為足夠的。另外,普通法法院不會審查對價的適當性(即,所購標的金錢價值是否與其市場價值相當)。

然而,在普通法下,未提供任何對價的受諾人亦并非得不到保護。例如,禁止反言原則會為依賴對其不利的承諾并按照該等承諾行事的一方提供保護。例如,如果甲方向乙方承諾乙方可在其物業內免費居住一段時間,并且乙方因此出售其自有住房并將很大一部分房款用于甲方物業的翻新,則甲方有可能不得撤銷該承諾。盡管乙方并未提供對價,但普通法法院可能會認為,因為乙方已依賴對其不利的承諾,允許甲方違背其承諾是不合情理且不公平的。

先合同義務

受民法體系的影響,中國法規定當事人就“與合同訂立有關的重要事實”有告知義務[3]。而在普通法下,除例外情形,一方通常不負有向另一方進行告知的一般義務,而是各方通過進行必要詢問和調查保護其自身權益。兩者的區別可通過一個二手車買賣的簡單例子予以說明:在中國法下,出售汽車時,賣方有義務告知買方任何其知道或應當知道的汽車的重大缺陷、或可能對汽車價格產生重大影響的任何其他狀況。若未能告知,并造成買方損失,買方可以要求賠償損失。而在普通法下,買方需要檢查汽車并就汽車狀況進行必要詢問,賣方則回答買方的問題(即通過做出陳述)。普通法規定,若合同一方(陳述人)對另一方(受陳述人)就一事實做出不真實陳述,且受陳述人依賴于該陳述并受到誤導,那么受陳述人可以主張“不實陳述”并要求賠償和/或解除合同。

普通法下主張“不實陳述”一般比中國法下主張“違反先合同義務”更為容易。這是因為即使陳述人過失或無過錯地做出不實陳述也可能需要承擔不實陳述的責任,而在中國法下,主張告知義務的違反必須證明陳述人有主觀過錯(即,行為存在欺詐/不誠實或者對誠實信用原則的違背)。[4]同樣以二手車買賣為例:買方詢問汽車發動機的狀況,賣方在未對發動機做保養和檢查的情況下做出發動機狀況良好的不實陳述。在中國法下,買方需要證明,賣方知曉發動機存在缺陷而故意不告知,或者故意給出錯誤信息。相反,按照普通法,若不能證明賣方做出了欺詐性的不實陳述,也依然可以主張賣方過失地做出了不實陳述(賣方違反了其提供正確信息的謹慎責任),或者無過錯地做出了不實陳述(即,沒有意圖做出不實陳述,但是主觀過錯的存在會影響賠償的獲得)。

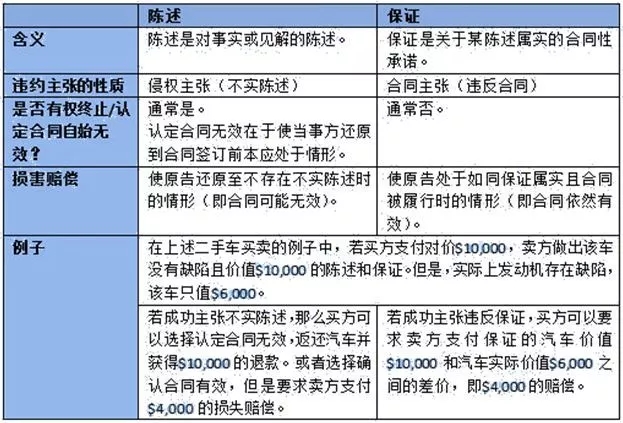

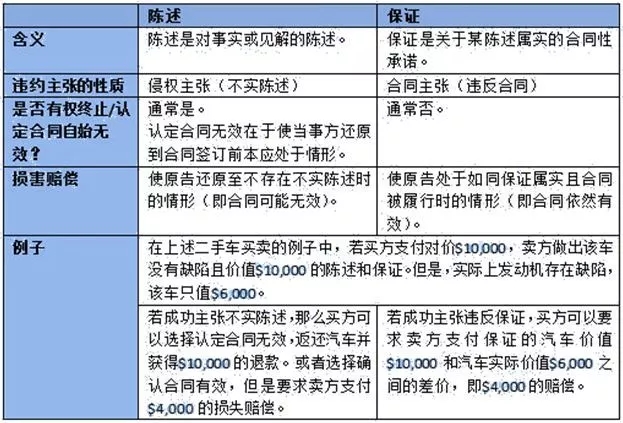

需要注意的一點是,在普通法中,“陳述”與“保證”不同。兩者的區別在適用普通法的并購合同中尤為重要,因為對兩者的使用會影響到一方違約時守約方所能獲得的救濟。以下對比表格簡要概述了兩個概念之間的重要區別:

違約金與罰款

“違約金”是指合同規定的在發生不履行合同或違反合同時應支付的金額。違約金旨在衡量可能難以舉證證明的損害,從而保證賠償的數額的確定性并允許當事方更快地獲得賠償。

按普通法一般規定,違約金通常必須是對違約所導致的可量化損失的真實預估,而不能是用來懲罰違約方的“罰金”。因此,不切實際、不合情理或過高的違約金金額可能會被普通法法院否決。例如,超出簽訂合同時可預想到的最大損失的金額、或者在違約并未導致金錢損失的情況下仍要求支付的金額均會被認為屬于懲罰性的,并因此無效。

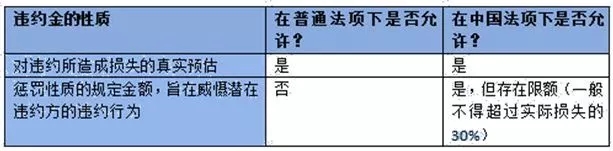

中國法不禁止在合同中規定“罰金”,但會限制其范圍。在中國合同法下,違約金不得“過分高于”實際損失[5]。在實務中,若某一金額超過受害方所遭受的實際損失的30%[6],則其可能被視為“過高”,中國法院可根據實際損失對約定的違約金予以適當減少。這兩種措施之間的差異大致總結如下:

違約金的概念對于并購交易中的分手費和反向分手費而言也具有重要性。在普通法下,若分手費或反向分手費不能代表對非違約方由于交易失敗而遭受的損失的真實預估,該條款可能無法執行。相反,在中國法下,只要約定金額不“過分高于”實際遭受的損失,該條款一般可執行。

由于對“違約金”一詞的解釋存在差別,中國法合同中一些被認為是常用且可接受的條款可能不適用普通法合同。中國法合同可能使用“懲罰性的賠償”或“旨在違約懲罰”等詞語,但這樣的用詞在普通法法系一般會被認為是“罰金”的表見證據。因此,就違約金條款而言,律師在起草受中國法管轄的合同時擁有更大的自由,但其可能需要在起草普通法合同時縮小違約金條款的范圍,從而確保該等條款的有效性。

繼續履行及損害賠償

普通法法院與中國法院在救濟的選擇上有著很大的差異。在中國法下,繼續履行[7]是違約的主要救濟手段之一。[8] 而在普通法下,繼續履行是一種特殊救濟,僅僅是對金錢賠償的補充,且只有在繼續履行公平公正且損害賠償不足以彌補損失的情況下才可能作為救濟手段。在判決繼續履行時,普通法法院也會在考慮一些因素后行使其自由裁量權,這些因素包括:未履行義務的性質、履行義務是否存在困難或者不公平性等。

由于法律規定的不同,中國法院與普通法法院可能對同一起案件得出不同的結論。例如,就一份鋼材供應合同而言,賣方拒絕以約定價格交付鋼材,并以近期市場價格上漲為由要求提價,此舉構成了違約。中國法院很可能順應買方的請求,要求賣方繼續履行合同。而普通法法院通常會判決賣方向買方支付一筆賠償金,使得買方處于如同合同已被履行的結果(即,要求賣方支付買方為取得替代鋼材供應而支付的價格與約定價格之間的價差)。

然而在實踐中,雖然兩者措施的出發點非常不同,但是兩者的實際區別可能并沒有看上去那么大,因為中國法律下的繼續履行也受到限制。如果繼續履行不可能或不適合,或者繼續履行的費用太高,或者原告未在合理時間內要求繼續履行,則中國法院也不會判令繼續履行。[9]比如說,在上述供應鋼材的合同例子中,如果賣方工廠在審判期間發生火災,賣方無法交付鋼材,則無論從普通法法院還是中國法院的角度來看,繼續履行都不可能,因為賣方履行合同(即交付鋼材)會遭遇相當的困難。

結論

普通法與中國法之間存在諸多的差異,而本文僅涵蓋了中方和外方在實踐中均較經常面臨的若干重要概念性差別。對中方而言,當您在境外進行投資且您的合同受普通法或其他外國法管轄時,并且合同中的某一條款影響到您的權利、義務和責任,最好不要想當然地認定該術語的意義及法律影響與在中國法下對其的理解相同。(上述建議亦相應適用于外方。)請向具備資質和經驗的律師尋求合適的建議,以了解該條款的意義及影響,從而最大程度地保護您的權益。

[1]本文中有關普通法法律原則和中國法法律原則的討論是廣義的討論,目的是幫助讀者獲得對本文主題的基本了解。本文中有關普通法法律原則的討論系基于普通法轄區內采用的較為傳統和常見的做法。本文對一般規則的例外情形或部分司法轄區內采用的非傳統非常見做法不作討論。讀者應當始終咨詢相關法律的執業律師。

[2] 《中華人民共和國合同法》第26條。

[3] 《中華人民共和國合同法》第42條。

[4] 同前。

[5]《中華人民共和國合同法》114條。

[6]《最高人民法院關于適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋(二) [2009]5號第29條。

[7] 中國合同法中的救濟要求當事方繼續履行其在合同項下的未履行義務,對此的字面英文直譯是“continued performance”,這與普通法的救濟“specific performance”有重疊但也有不同之處。為方便閱讀,我們仍使用“繼續履行”來指代中國法中的“繼續履行”和普通法的“specific performance”。

[8]《中華人民共和國合同法》第107條。

[9]《中華人民共和國合同法》第110條。

對價

普通法規定,對于一個承諾必須有相應的對價,才能成立有效力的合同(但契約是個值得注意例外)。而在中國法下,承諾人的承諾生效時合同即成立[2]。這就意味著,沒有相應對價的承諾(如無償贈與的承諾)在普通法下不可執行,但在中國法下卻是可以有執行力的。因此,為了避免普通法的合同中因是否存在對價而可能產生的爭議,在實務中通常會設立一個法律擬制(如“1元”對價),這在法律上是被認可為足夠的。另外,普通法法院不會審查對價的適當性(即,所購標的金錢價值是否與其市場價值相當)。

然而,在普通法下,未提供任何對價的受諾人亦并非得不到保護。例如,禁止反言原則會為依賴對其不利的承諾并按照該等承諾行事的一方提供保護。例如,如果甲方向乙方承諾乙方可在其物業內免費居住一段時間,并且乙方因此出售其自有住房并將很大一部分房款用于甲方物業的翻新,則甲方有可能不得撤銷該承諾。盡管乙方并未提供對價,但普通法法院可能會認為,因為乙方已依賴對其不利的承諾,允許甲方違背其承諾是不合情理且不公平的。

先合同義務

受民法體系的影響,中國法規定當事人就“與合同訂立有關的重要事實”有告知義務[3]。而在普通法下,除例外情形,一方通常不負有向另一方進行告知的一般義務,而是各方通過進行必要詢問和調查保護其自身權益。兩者的區別可通過一個二手車買賣的簡單例子予以說明:在中國法下,出售汽車時,賣方有義務告知買方任何其知道或應當知道的汽車的重大缺陷、或可能對汽車價格產生重大影響的任何其他狀況。若未能告知,并造成買方損失,買方可以要求賠償損失。而在普通法下,買方需要檢查汽車并就汽車狀況進行必要詢問,賣方則回答買方的問題(即通過做出陳述)。普通法規定,若合同一方(陳述人)對另一方(受陳述人)就一事實做出不真實陳述,且受陳述人依賴于該陳述并受到誤導,那么受陳述人可以主張“不實陳述”并要求賠償和/或解除合同。

普通法下主張“不實陳述”一般比中國法下主張“違反先合同義務”更為容易。這是因為即使陳述人過失或無過錯地做出不實陳述也可能需要承擔不實陳述的責任,而在中國法下,主張告知義務的違反必須證明陳述人有主觀過錯(即,行為存在欺詐/不誠實或者對誠實信用原則的違背)。[4]同樣以二手車買賣為例:買方詢問汽車發動機的狀況,賣方在未對發動機做保養和檢查的情況下做出發動機狀況良好的不實陳述。在中國法下,買方需要證明,賣方知曉發動機存在缺陷而故意不告知,或者故意給出錯誤信息。相反,按照普通法,若不能證明賣方做出了欺詐性的不實陳述,也依然可以主張賣方過失地做出了不實陳述(賣方違反了其提供正確信息的謹慎責任),或者無過錯地做出了不實陳述(即,沒有意圖做出不實陳述,但是主觀過錯的存在會影響賠償的獲得)。

需要注意的一點是,在普通法中,“陳述”與“保證”不同。兩者的區別在適用普通法的并購合同中尤為重要,因為對兩者的使用會影響到一方違約時守約方所能獲得的救濟。以下對比表格簡要概述了兩個概念之間的重要區別:

違約金與罰款

“違約金”是指合同規定的在發生不履行合同或違反合同時應支付的金額。違約金旨在衡量可能難以舉證證明的損害,從而保證賠償的數額的確定性并允許當事方更快地獲得賠償。

按普通法一般規定,違約金通常必須是對違約所導致的可量化損失的真實預估,而不能是用來懲罰違約方的“罰金”。因此,不切實際、不合情理或過高的違約金金額可能會被普通法法院否決。例如,超出簽訂合同時可預想到的最大損失的金額、或者在違約并未導致金錢損失的情況下仍要求支付的金額均會被認為屬于懲罰性的,并因此無效。

中國法不禁止在合同中規定“罰金”,但會限制其范圍。在中國合同法下,違約金不得“過分高于”實際損失[5]。在實務中,若某一金額超過受害方所遭受的實際損失的30%[6],則其可能被視為“過高”,中國法院可根據實際損失對約定的違約金予以適當減少。這兩種措施之間的差異大致總結如下:

違約金的概念對于并購交易中的分手費和反向分手費而言也具有重要性。在普通法下,若分手費或反向分手費不能代表對非違約方由于交易失敗而遭受的損失的真實預估,該條款可能無法執行。相反,在中國法下,只要約定金額不“過分高于”實際遭受的損失,該條款一般可執行。

由于對“違約金”一詞的解釋存在差別,中國法合同中一些被認為是常用且可接受的條款可能不適用普通法合同。中國法合同可能使用“懲罰性的賠償”或“旨在違約懲罰”等詞語,但這樣的用詞在普通法法系一般會被認為是“罰金”的表見證據。因此,就違約金條款而言,律師在起草受中國法管轄的合同時擁有更大的自由,但其可能需要在起草普通法合同時縮小違約金條款的范圍,從而確保該等條款的有效性。

繼續履行及損害賠償

普通法法院與中國法院在救濟的選擇上有著很大的差異。在中國法下,繼續履行[7]是違約的主要救濟手段之一。[8] 而在普通法下,繼續履行是一種特殊救濟,僅僅是對金錢賠償的補充,且只有在繼續履行公平公正且損害賠償不足以彌補損失的情況下才可能作為救濟手段。在判決繼續履行時,普通法法院也會在考慮一些因素后行使其自由裁量權,這些因素包括:未履行義務的性質、履行義務是否存在困難或者不公平性等。

由于法律規定的不同,中國法院與普通法法院可能對同一起案件得出不同的結論。例如,就一份鋼材供應合同而言,賣方拒絕以約定價格交付鋼材,并以近期市場價格上漲為由要求提價,此舉構成了違約。中國法院很可能順應買方的請求,要求賣方繼續履行合同。而普通法法院通常會判決賣方向買方支付一筆賠償金,使得買方處于如同合同已被履行的結果(即,要求賣方支付買方為取得替代鋼材供應而支付的價格與約定價格之間的價差)。

然而在實踐中,雖然兩者措施的出發點非常不同,但是兩者的實際區別可能并沒有看上去那么大,因為中國法律下的繼續履行也受到限制。如果繼續履行不可能或不適合,或者繼續履行的費用太高,或者原告未在合理時間內要求繼續履行,則中國法院也不會判令繼續履行。[9]比如說,在上述供應鋼材的合同例子中,如果賣方工廠在審判期間發生火災,賣方無法交付鋼材,則無論從普通法法院還是中國法院的角度來看,繼續履行都不可能,因為賣方履行合同(即交付鋼材)會遭遇相當的困難。

結論

普通法與中國法之間存在諸多的差異,而本文僅涵蓋了中方和外方在實踐中均較經常面臨的若干重要概念性差別。對中方而言,當您在境外進行投資且您的合同受普通法或其他外國法管轄時,并且合同中的某一條款影響到您的權利、義務和責任,最好不要想當然地認定該術語的意義及法律影響與在中國法下對其的理解相同。(上述建議亦相應適用于外方。)請向具備資質和經驗的律師尋求合適的建議,以了解該條款的意義及影響,從而最大程度地保護您的權益。

[1]本文中有關普通法法律原則和中國法法律原則的討論是廣義的討論,目的是幫助讀者獲得對本文主題的基本了解。本文中有關普通法法律原則的討論系基于普通法轄區內采用的較為傳統和常見的做法。本文對一般規則的例外情形或部分司法轄區內采用的非傳統非常見做法不作討論。讀者應當始終咨詢相關法律的執業律師。

[2] 《中華人民共和國合同法》第26條。

[3] 《中華人民共和國合同法》第42條。

[4] 同前。

[5]《中華人民共和國合同法》114條。

[6]《最高人民法院關于適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋(二) [2009]5號第29條。

[7] 中國合同法中的救濟要求當事方繼續履行其在合同項下的未履行義務,對此的字面英文直譯是“continued performance”,這與普通法的救濟“specific performance”有重疊但也有不同之處。為方便閱讀,我們仍使用“繼續履行”來指代中國法中的“繼續履行”和普通法的“specific performance”。

[8]《中華人民共和國合同法》第107條。

[9]《中華人民共和國合同法》第110條。

本文作者

楊凱章

國際合伙人

證券業務部

kaichang.yong@cn.kwm.com

楊凱章律師的主要執業領域為國際并購、資本市場及企業金融。他在2017年《法律500強》“公司并購”領域獲特別推薦。他擁有超過16年的執業經驗,主導及參與了眾多重大的國際并購交易。他擁有新加坡(2002年),英格蘭及威爾士(2006年)和香港(2011年)律師資格。